Satu pekan ini, aku disuguhi dua film bagus dan menarik. Dua-duanya berdasar cerita sejarah (based on true story). Tema umum dua film itu adalah kejahatan melawan kemanusiaan (crime against humanity). Film pertama berjudul “Innocent Voices” mengambil seting perang saudara di El Savador era 1980-an. Film kedua berjudul “Hotel Rwanda” mengambil seting perang saudara antara mayoritas Suku Hutu melawan minoritas Suku Tutsi.

Satu pekan ini, aku disuguhi dua film bagus dan menarik. Dua-duanya berdasar cerita sejarah (based on true story). Tema umum dua film itu adalah kejahatan melawan kemanusiaan (crime against humanity). Film pertama berjudul “Innocent Voices” mengambil seting perang saudara di El Savador era 1980-an. Film kedua berjudul “Hotel Rwanda” mengambil seting perang saudara antara mayoritas Suku Hutu melawan minoritas Suku Tutsi.

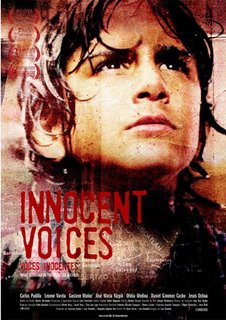

Innocent Voices berkisah tentang Chava (Carlos Padilla), bocah delapan tahun, yang tiba-tiba menjadi ‘kepala keluarga’ lantaran bapaknya tewas dalam perang saudara. Kisah pilu melatari peziarahan bocah kecil itu bersama keluarga dan para sahabatnya. Pada masa itu, tentara pemerintah El Savador melakukan rekruitmen anak-anak berumur 12 tahun untuk dijadikan tentara. Pencidukan anak-anak sering dilakukan paksa, entah di sekolah maupun di kampungnya, Cuscatazingo.

Perang saudara menyebabkan Chava terpisah dengan keluarganya untuk sementara waktu. Cuscatazingo dibumihanguskan. Rumahnya ludes dibakar. Adegan menarik, saat Chava ketahuan pergi ke komunitas pemberontak FMLN. Chava kecil bersama tiga sahabat karibnya ditangkap, digiring menuju sebuah sungai. Dengan tangan di atas leher, tanpa alas kaki, salah seorang anak berujar, “Aku sangat haus...Kakiku terluka...aku yakin mereka akan membunuh kita...Mengapa mereka ingin membunuh kita? Kita tidak melakukan apa-apa.” Di tepi sungai, tiga anak tewas dieksekusi, dan Chava bebas lantaran ditolong oleh pasukan pemberontak.

Film kedua adalah Hotel Rwanda. Perang saudara salah satu negeri di Benua Hitam ini telah melahirkan genocide. Kesombongan Suku Hutu telah melahirkan kebencian pada minoritas Suku Tutsi. Tutsi dianggap sebagai kecoak-kecoak yang harus dibasmi. Kenyataannya, pembasmian itu terjadi, termasuk perempuan dan anak-anak. Anak-anak Tutsi juga harus dibunuh sebagai usaha menghilangkan satu generasi. Cara-cara pembasmiannya sangat sadis.

Hotel Rwanda mengisahkan seorang manager hotel bernama Paul Rusesabagina. Paul berdarah Hutu, dan istrinya seorang Tutsi. Dengan penuh keberanian, ia menggunakan hotelnya untuk menampung ribuan pengungsi dari pembunuhan. Untuk melindungi keluarga dan ribuan pengungsi, Paul sampai menyuap seorang jenderal untuk melindungi para pengungsi dari serangan orang-orang Hutu. Situasi mencekam saat para tentara penjaga perdamaian PBB meninggalkan Rwanda dan tersisa beberapa. Itu saja mereka dilarang menembak. Perang saudara ini pun melahirkan penderitaan bagi anak-anak. Banyak dari mereka kehilangan orangtua dan kerabatnya.

Memang, perang selalu melahirkan penderitaan. Apalagi perang saudara. Bisa dibayangkan penderitaan rakyat di Timor Timur saat dulu masih bergabung dengan Indonesia, rakyat di Aceh, di Palu, di Ambon, dan sebagainya. “Kenapa ada perang? Apa salah kami sehingga kami harus dimusnahkan?” gaung pertanyaan para korban.

Dalam sepenggal malam, aku jadi teringat temenku satu angkatan di Jesuit dulu. Ia asli Timor-Timur berdarah Portugis. Namanya Plinio Do Rosario Guzmao De Reis Martins. Ia masih kerabat Xanana Guzmao. Ia pernah bercerita saat ia demonstrasi dalam tragedi Santa Crus, 12 November 1991. Ia melihat sendiri kawan-kawannya mati terbunuh di pemakaman ditembaki militer Indonesia. Ia mengaku diri dan keluarganya sering diikuti intel Indonesia. Paska jajak pendapat dengan suara 78, 5 persen dan melahirkan kemerdekaan Timor-Timur, Frater Plinio dipindah dari provinsi Jesuit Indonesia (Provindo) ke provinsi Filipina. Sekarang, aku tidak tahu kabarnya.

Kenapa harus ada perang? Siapakah manusia di hadapan perang? Perang hanya mengoyak kemanusiaan...

Tuesday, January 31, 2006

Dari El Savador sampai Rwanda

Subscribe to:

Post Comments (Atom)

1 comment:

i knew

=)

Post a Comment