Kamis sore (19/1) pukul 16.10, maut pun merobohkan tubuh Sang Uskup itu terkulai mati. Monsinyur Alexander Djajasiswaja Pr meninggal di bangsal RS Carolus Borromeus, Bandung. Kematian Sang Uskup Bandung ini pun segera menyebar ke berbagai media. Termasuk media internet yang aku terima dari milis Sesawi kemarin petang.

Sang Uskup meninggal dalam usia 75 tahun. Jasadnya akan dikubur di dalam tanah pemakaman Mawar Kasih, Banjaran, Bandung esok hari.

Aku tidak kenal Sang Uskup. Tahu sedikit tentangnya. Aku mempunyai sepenggal perjumpaan dengannya. Ini terjadi 12 tahun silam di Rumat Ret-ret Panti Samadi Sangkal Putung, Klaten. Waktu itu, bersama kawan-kawan satu angkatan di Seminari Mertoyudan, aku menjalani retret dengan Sang Uskup sebagai pembimbing. Jauh-jauh dari Bandung hanya untuk membimbing retret kami yang waktu itu masih remaja.

Dalam ret-ret, kami diajari doa syafaat. Doanya lumanyan panjang dan didoakan bersama dan intensif. Sang Uskup mengajari, doa syafaat yang dilakukan bareng dan intensif akan dikabulkan Tuhan. Kami pun berdoa dengan intensi masing-masing. Intensi ini dibacakan saat syafaat dilakukan.

Malam itu, di kapel, kami berdoa. Aku ingat betul doa yang kuucapkan saat itu. Ini tak bakalan kulupakan. Waktu itu, aku mendoakan seorang pembantu rumah tangga (TKW) asal Indonesia yang akan dihukum mati di Arab Saudi karena dituduh membunuh majikannya. Aku lupa siapa namanya. Mendengar kabar mau dihukum mati TKW ini, hatiku benar-benar terusik. Kenapa manusia harus dibinasakan? Aku menyerukan anti hukuman mati. Hidup manusia tetap di atas hukum, bukan di bawah hukum. Hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Persis seperti yang dikatakan Guru Nazaret itu, "Hari Sabat untuk manusia, dan bukan manusia untuk Hari Sabat."

Beberapa hari setelah pulang dari ret-ret, aku bersorak riang. Harian Kompas memberitakan bahwa TKW itu batal dihukum mati. Bahkan, ia akhirnya dibebaskan dari segala dakwaan dan dipulangkan ke Indonesia. Ini sebuah pengalaman rohani yang bermula dari ajakan Sang Uskup untuk berdoa syafaat. Beberapa tahun kemudian, pengalaman ini terbentur dengan berita seorang terdakwa hukuman mati asal Filipina. Lalu lahirlah tulisanku berjudul “Di Bawah Bayang-bayang Kultur Kamatian.” Inti tulisan adalah menentang hukuman mati. Tulisan ini diterbitkan oleh Majalah Rohani, terbitan Kanisus.

Itulah sepenggal perjumpaan dengan Sang Uskup. Masih terbayang jelas, sosok Sang Uskup yang sering mengusap hidungnya dengan sapu tangannya lantaran ingusnya meler terus alias ‘sentrap-sentrup.’

Selamat jalan Uskup, doakanlah dunia dengan doa syafaatmu bersama Para Kudus di Surga. Rest in Peace!

read more...

Tuesday, January 31, 2006

Matinya Sang Uskup

Neraka Ciputat

Tahu Neraka Kamboja? Inilah judul novel karya Haing S Ngor, novel yang aku baca saat di bangku SMA. Novel ini berkisah pembantaian massal oleh rezim Pol Pot. Novel ini kemudian difilmkan dalam judul “The Killing Field.” Sang pengarang lalu mati tertembak secara misterius saat liburan di Amerika Serikat.

Kali ini, bukan Neraka Kamboja. Aku menyebutnya Neraka Ciputat. Ini bukan bercerita tentang genocide di Ciputat. Tapi, ini memaparkan sumpeknya dan ruwetnya jalan di Pasar Ciputat, ke arah Parung atau Serpong. Siang itu cukup terik. Sinar matahari seakan membakar jaket hitamku, saat aku menyusuri jalanan di Pasar Ciputat.

Benar-benar aku merasa seperti di neraka. Macet berat. Sepeda motor berjalan lambat, berlomba dengan puluhan mikrolet, bajaj, bus, dan ratusan kendaraan lainnya. Sementara itu, lalu lalang pedagang dan hiruk pikuknya pasar menambah runyam suasana jalanan. Pasar telah memakan sekitar dua meter bahu jalan. Ini yang andil dalam kemacetan itu. Pasar juga membuat jalan menjadi becek dan mengeluarkan bau tak sedap dan menusuk hidung.

Peluh mulai membasahi bajuku. Sebagian butiran keringat jatuh di kacamata. Suasana begitu bising. Polusi kendaraan menambah gerah suasana. Lebih jengkel lagi, banyak pemakai jalan yang membunyikan klakson tanpa henti. Bikin pekak telinga. Sudah tahu macet, kenapa harus membunyikan klakson. Apa bunyi klakson bisa membuat arus jalan menjadi lancar seketika? Tak ketinggalan, aura kemarahan tertumpah ruah di sana. Orang berebut jalan. Tak jarang, terdengar umpatan-umpatan jengkel.

Sementara itu, jalanan sudah sangat buruk kondisinya. Lubang terjal menganga di sana-sini. Tidak rupa jalan raya lagi, melainkan bak sungai kering. Kenapa Pemda tidak peka pada kondisi ini? Bagaimana dengan layanan dari Dinas Jasa Marga? Jangan-jangan, anggaran membangun jalan ini juga habis lantaran dikorupsi? Ah, ini umpatan lumrah dari mulut seorang yang lagi seperti cacing kepanasan di jalanan.

“Inilah wujud konkret dari kebiadaban publik!” kata kawanku di belakang. Betul juga, kataku. Inilah bentuk dari raibnya keadaban publik di jalanan. Konkret dan terpampang jelas. Aku sungguh merasakannya. Aku turut prihatin atas kondisi ini. Ada ketidakadilan sosial di sini.

Kawanku kembali memberi pernyataan damai siang itu. Bak menuangi air segar di tengah kegerahan. Katanya, “Jangan anggap mereka para pesaing kita di jalanan. Mereka adalah sahabat kita dalam perjalanan.” Kata-kata ini menyejukan hatiku. Selama ini, aku sering memperlakukan para pengendara motor di jalan sebagai pesaing. Lupa, kalau mereka adalah sahabat dalam perjalanan juga. Kenapa aku harus mengumpati mereka? Toh, aku harus bersyukur mereka adalah sahabat dalam perjalanan. Dan, dalam Neraka Ciputat itu, aku dan mereka adalah sama-sama sebagai korban. Korban ketidakadilan sosial yang berhak mendapat layanan publik berupa jalanan yang manusiawi. Tapi, hak itu telah dimakan oknum-oknum tak bertanggungjawab. Persis seperti lubang-lubang terjal di jalanan Neraka itu...

read more...

Love Changes Everything...

Bus Sinar Jaya melaju kencang membawaku dan Eko, sahabat kantor, meluncur ke Semarang, Rabu malam (4/1). Aku bertekad untuk menghadiri pernikahan Nara Patrianila, sahabat kantor, esok harinya di Gereja St. Theresia Bongsari. Di bus, aku meyakini kami pasti datang terlambat. Dari Terminal Pulo Gadung saja kami berangkat sekitar pukul 21.30. Pagi hari, kami masih dioper ke bus lain di Pekalongan. Dari Pekalongan kami langsung menuju Semarang. Di Semarang, laju bus tersendat lantaran banjir musiman di Semarang. Hari sudah terang, padahal misa pemberkatan dilangsungkan pukul 10.00. Lagu “Semarang kaline banjir” serasa melantun pelan dalam hari. Pantes!

Bus Sinar Jaya melaju kencang membawaku dan Eko, sahabat kantor, meluncur ke Semarang, Rabu malam (4/1). Aku bertekad untuk menghadiri pernikahan Nara Patrianila, sahabat kantor, esok harinya di Gereja St. Theresia Bongsari. Di bus, aku meyakini kami pasti datang terlambat. Dari Terminal Pulo Gadung saja kami berangkat sekitar pukul 21.30. Pagi hari, kami masih dioper ke bus lain di Pekalongan. Dari Pekalongan kami langsung menuju Semarang. Di Semarang, laju bus tersendat lantaran banjir musiman di Semarang. Hari sudah terang, padahal misa pemberkatan dilangsungkan pukul 10.00. Lagu “Semarang kaline banjir” serasa melantun pelan dalam hari. Pantes!

Namun, ada semangat luar biasa yang menggelora dalam hatiku. Pokoknya, intensiku cuma satu, yakni mengucapkan selamat pada Nara dan Christin tepat di hari pernikahannya. Nara, sosok teman yang daripadanya aku belajar banyak. Dalam sepenggal dialog, pernah aku melontarkan pertanyaan. “Apakah kamu tidak takut dengan keputusan itu. Khususnya, dalam kondisimu selama ini?” kataku. Jawab Nara, “Aku tidak takut. Takut hanya membuat hidupku tidak berbuah, tidak jernih, dan tidak membuatku untuk kreatif berusaha.”

Itulah Nara, sahabat inspiratifku. Ia adalah kakak angkatanku satu tahun di Seminari Mertoyudan. Dia orangnya tegas dan visioner. Dialah yang menyarankan aku membaca novel Paulo Coelho berjudul “Sang Alkemis.” Novel ini berkisah tentang Santiago, bocah kecil yang berjuang untuk mewujudkan mimpi dan legenda pribadinya. Kalau kita fokus dan punya intensi kuat untuk mewujudkan mimpi, niscaya mimpi itu akan terwujud. So, aku mau berpartisipasi merayakan keputusan besar seorang muda bernama Nara.

Pukul 09.30, kami tiba di terminal Purboyo, Semarang. Langsung, kami menyerbu toilet untuk mandi dan berganti pakaian. Sesudahnya, kami mencari kendaraan menuju Bongsari. Karena jalanan banjir, banyak bus yang berganti arah. Terpaksa, kami naik ojek dengan negosiasi harga yang cukup alot. Motor tukang ojek segera membawa kami, menembus genangan air, menuju gereja.

Akhirnya, jam menunjuk hampir pukul 11.00, tanda kami telat satu jam. Tapi, kebanggaan sampai di tempat lebih besar ketimbang rasa bersalah karena terlambat satu jam. Kami langsung menempati bangku gereja. Mata kami langsung menatap ke altar, tempat Nara dan Christin. Patung Yesus yang tergantung di salib seakan menjadi saksi akan keputusan agung dua orang muda itu. Aku terdiam dan merenung. Aku turut bahagia atas keberanian itu.

Ada sosok lain yang menjadi bahan permenunganku juga, yakni Aria Dewanto SJ, Jesuit muda yang memberkati perkawinan Nara. Dia juga kakak angkatanku di Jesuit. Penampilannya sangat muda, tegas, smart, dan berwibawa. Benar-benar beraura seorang Jesuit. Dia juga sosok yang berani melahirkan keputusan besar. Keberaniannya membuat hidupnya berbuah. Dan, aku bisa merasakan itu saat berjumpa dengannya.

Di akhir misa, Jesuit muda ini mempersembahkan lagu berjudul “Love changes everything.” Katanya, “Cinta mengubah segalanya, yang tidak mampu menjadi mampu...” Lalu, “Cinta tidak selalu membuat kita sama, tetapi selalu mengembangkan kita satu sama lain...”

Aku disuguhi permenungan mengenai keberanian melakukan pemilihan besar. Seni memilih inilah yang selama ini diajarkan padaku di Jesuit. Cintalah yang menggerakkan. Cintalah yang melahirkan keberanian. Ketakutan bukan ruang yang cocok untuk cinta. Sebuah spiritualitas heroik...

Dan saat itu, aku memilih seperti Maria, duduk diam dan merenungkan dalam hati...aku teringat pula Natali...lalu kukirim SMS padanya...

read more...

Dari El Savador sampai Rwanda

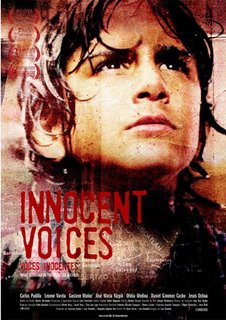

Satu pekan ini, aku disuguhi dua film bagus dan menarik. Dua-duanya berdasar cerita sejarah (based on true story). Tema umum dua film itu adalah kejahatan melawan kemanusiaan (crime against humanity). Film pertama berjudul “Innocent Voices” mengambil seting perang saudara di El Savador era 1980-an. Film kedua berjudul “Hotel Rwanda” mengambil seting perang saudara antara mayoritas Suku Hutu melawan minoritas Suku Tutsi.

Satu pekan ini, aku disuguhi dua film bagus dan menarik. Dua-duanya berdasar cerita sejarah (based on true story). Tema umum dua film itu adalah kejahatan melawan kemanusiaan (crime against humanity). Film pertama berjudul “Innocent Voices” mengambil seting perang saudara di El Savador era 1980-an. Film kedua berjudul “Hotel Rwanda” mengambil seting perang saudara antara mayoritas Suku Hutu melawan minoritas Suku Tutsi.

Innocent Voices berkisah tentang Chava (Carlos Padilla), bocah delapan tahun, yang tiba-tiba menjadi ‘kepala keluarga’ lantaran bapaknya tewas dalam perang saudara. Kisah pilu melatari peziarahan bocah kecil itu bersama keluarga dan para sahabatnya. Pada masa itu, tentara pemerintah El Savador melakukan rekruitmen anak-anak berumur 12 tahun untuk dijadikan tentara. Pencidukan anak-anak sering dilakukan paksa, entah di sekolah maupun di kampungnya, Cuscatazingo.

Perang saudara menyebabkan Chava terpisah dengan keluarganya untuk sementara waktu. Cuscatazingo dibumihanguskan. Rumahnya ludes dibakar. Adegan menarik, saat Chava ketahuan pergi ke komunitas pemberontak FMLN. Chava kecil bersama tiga sahabat karibnya ditangkap, digiring menuju sebuah sungai. Dengan tangan di atas leher, tanpa alas kaki, salah seorang anak berujar, “Aku sangat haus...Kakiku terluka...aku yakin mereka akan membunuh kita...Mengapa mereka ingin membunuh kita? Kita tidak melakukan apa-apa.” Di tepi sungai, tiga anak tewas dieksekusi, dan Chava bebas lantaran ditolong oleh pasukan pemberontak.

Film kedua adalah Hotel Rwanda. Perang saudara salah satu negeri di Benua Hitam ini telah melahirkan genocide. Kesombongan Suku Hutu telah melahirkan kebencian pada minoritas Suku Tutsi. Tutsi dianggap sebagai kecoak-kecoak yang harus dibasmi. Kenyataannya, pembasmian itu terjadi, termasuk perempuan dan anak-anak. Anak-anak Tutsi juga harus dibunuh sebagai usaha menghilangkan satu generasi. Cara-cara pembasmiannya sangat sadis.

Hotel Rwanda mengisahkan seorang manager hotel bernama Paul Rusesabagina. Paul berdarah Hutu, dan istrinya seorang Tutsi. Dengan penuh keberanian, ia menggunakan hotelnya untuk menampung ribuan pengungsi dari pembunuhan. Untuk melindungi keluarga dan ribuan pengungsi, Paul sampai menyuap seorang jenderal untuk melindungi para pengungsi dari serangan orang-orang Hutu. Situasi mencekam saat para tentara penjaga perdamaian PBB meninggalkan Rwanda dan tersisa beberapa. Itu saja mereka dilarang menembak. Perang saudara ini pun melahirkan penderitaan bagi anak-anak. Banyak dari mereka kehilangan orangtua dan kerabatnya.

Memang, perang selalu melahirkan penderitaan. Apalagi perang saudara. Bisa dibayangkan penderitaan rakyat di Timor Timur saat dulu masih bergabung dengan Indonesia, rakyat di Aceh, di Palu, di Ambon, dan sebagainya. “Kenapa ada perang? Apa salah kami sehingga kami harus dimusnahkan?” gaung pertanyaan para korban.

Dalam sepenggal malam, aku jadi teringat temenku satu angkatan di Jesuit dulu. Ia asli Timor-Timur berdarah Portugis. Namanya Plinio Do Rosario Guzmao De Reis Martins. Ia masih kerabat Xanana Guzmao. Ia pernah bercerita saat ia demonstrasi dalam tragedi Santa Crus, 12 November 1991. Ia melihat sendiri kawan-kawannya mati terbunuh di pemakaman ditembaki militer Indonesia. Ia mengaku diri dan keluarganya sering diikuti intel Indonesia. Paska jajak pendapat dengan suara 78, 5 persen dan melahirkan kemerdekaan Timor-Timur, Frater Plinio dipindah dari provinsi Jesuit Indonesia (Provindo) ke provinsi Filipina. Sekarang, aku tidak tahu kabarnya.

Kenapa harus ada perang? Siapakah manusia di hadapan perang? Perang hanya mengoyak kemanusiaan...

read more...

Memotret Silaturahmi Lima Gunung

Matahari tampak masih condong di Timur. Udara dingin dan angin pegunungan terasa menyapu pelan tubuh saat kami mulai menaiki salah satu lereng Merbabu. Kota Muntilan, Magelang, sudah semakin jauh dari kami. Dusun demi dusun sudah dilewati dengan sepeda motor yang naik turun bukit. Jalanan yang meliak-liuk dan curam menambah atmosfer pertualangan siang itu.

Matahari tampak masih condong di Timur. Udara dingin dan angin pegunungan terasa menyapu pelan tubuh saat kami mulai menaiki salah satu lereng Merbabu. Kota Muntilan, Magelang, sudah semakin jauh dari kami. Dusun demi dusun sudah dilewati dengan sepeda motor yang naik turun bukit. Jalanan yang meliak-liuk dan curam menambah atmosfer pertualangan siang itu.

Setengah jam, sepeda motor itu membawa kami sampai tempat tujuan. Desa Petung namanya. Suasana riuh itu membuat Dusun Petung, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menjadi berbeda dari biasanya. Dusun yang terletak di lereng Gunung Merbabu itu menjadi tempat Festival Lima Gunung yang rutin digelar tiap tahun, Minggu (14/8). Festival ini merupakan pagelaran seni budaya dan ajang kebersamaan dari masyarakat lima gunung, yakni Merapi, Merbabu, Andong, Menoreh, dan Sumbing. Festival yang berlangsung ke-4 kalinya ini digelar dari pagi sampai larut malam.

Saat penulis memasuki kampung, suasana Petung tampak eksentrik. Di pinggir jalan, dipasang instalasi seni terbuat dari jerami dan anyaman daun kelapa atau bleketepe. Warga bercampur dengan pengunjung, wartawan, sudah tumpah ruah di jalanan, siap menyerbu arena festival. Para among tamu tampil dengan pakaian antik dan unik. Dengan kostum berupa ikatan jermai, tubuh yang diberi cat warna hitam putih, kerincingan diikatkan di kaki, dan ketongan kecil di tangan, para among tamu menyambut warga dengan ramah.

Persiapan festival dimeriahkan dengan tampilan warok bocah Dusun Dayugo Merbabu pada pagi menjelang siang. Dilanjutkan dengan kuda lumping Gedog dari Dusun Krogowanan, ritual lima gunung, Bendrongan Dusun Sajen pimpinan Joyo Salim, dan dilanjutkan dengan kolaborasi seniman Ismanto-Wirawan dengan kostum hijau-hijau menggambarkan mahkluk penunggu Merapi.

“Ini sudah dilakukan empat kali. Ini menjadi bentuk silaturahmi dan kekeluargaan antar gunung. Mereka saling mengisi dalam komunitas bersama. Selain itu kita juga mengisi ruang untuk kesenian dan kebudayaan,” kata Rakmat Murti Waskito, koordinator Festival saat ditemui Penulis di sela-sela acara.

Menurut Waskito, tradisi kebudayaan ini diprakarsai oleh Sutanto, seniman dan budayawan. Festival pertama dan kedua di Dusun Warangan, yang kedua diadakan di Dusun Gejayan, dan keempat di Petung. Pada festival ini, tema yang mau diangkat diberi judul “Nyanyian Kepundhan.” Kepundhan menurut Waskito merupakan isi perut sebuah gunung. “Semangatnya seperti kepundhan ini. Ambil contoh Merapi. Isinya selalu menyembur terus. Nah, kita seperti itu. Itulah kehidupan, terus ada gerak,” imbuh seniman tari ini.

Waskito juga menunjuk gunungan dalam pewayangan sebagai inspirasi. Di gunungan, ada gambar hewan, rumah, tumbuhan, kalamakara (kepala raksasa). “Itulah kehidupan manusia di alam, semangat dari Nyanyian Kepundhan,” katanya.

Semangat mencintai alam melalui kebudayaan inilah yang menjadi tujuan implisit dari festival itu. “Kita mau memberi gambaran saja untuk menghargai alam. Di Merapi, pasir dieksploitasi. Di Menoreh, marmer dikeruk. Di lereng Merbabu, hutan dibabat. Ada perusakan atau pengolahan yang tidak baik. Nah, lewat kebudayaan, kita mau menyemangati manusianya lagi untuk menghargai alam lagi,” katanya.

Bukan kritik sosial atas perusakan alam semata yang mau dipesankan dalam acara itu. “Sebenarnya ada. Tapi, kita tidak mau mengkritik. Apalagi kalau dikritik tidak ada perubahan juga tidak ada gunanya,” kata Waskito.

Petung menjadi saksi sinergi energi dari lima Gunung. Waskito menyadari sharing energi inilah yang terjadi di dalam Festival itu. “Kelompok-kelompok kita kumpulkan bersama. Semua tumpah ruah dalam satu bentuk kegiatan. Di sana, ada ritual. Nah, ritual itu kan energi. Energi itu kita jadikan satu. Bukan kita mau menyatukan manusianya, menyatukan ide-idenya, melainkan semangatlah yang menyatukan kita. Yang dimaksud di sini tak lain adalah semangat pertanian, semangat desa, khususnya pegunungan,” katanya.

Komunitas-komunitas kesenian di lereng gunung itu sudah mulai tercuim geliatnya. Di luar festival itu, komunitas-komunitas itu masih saling berelasi. Dusun Tutup Ngisor yang s etiap memperingati Tahun Baru Jawa (Suro) menggelar acara yang dinamakan Suran. Dalam acara Suran, semua komunitas pegunugan juga diundang. Mereka berdatangan karena saling bertukar informasi. Tanpa harus diundang resmi, mereka mengajukan diri untuk menampilkan kesenian mereka. Demikian juga yang dilakukan desa-desa lain. Dusun Warangan melakukan acara Merdi Desa setiap musim panen tiba.

etiap memperingati Tahun Baru Jawa (Suro) menggelar acara yang dinamakan Suran. Dalam acara Suran, semua komunitas pegunugan juga diundang. Mereka berdatangan karena saling bertukar informasi. Tanpa harus diundang resmi, mereka mengajukan diri untuk menampilkan kesenian mereka. Demikian juga yang dilakukan desa-desa lain. Dusun Warangan melakukan acara Merdi Desa setiap musim panen tiba.

Sore hari, festival resmi dibuka dengan Nyanyian Jiwa dari Dusun Tutup Ngisor. Nyanyian yang dibawakan dengan kostum jubah putih dan cokelat ini dipimpin oleh Sitras Anjilin, ketua komunitas Cipta Budaya. Dilanjutkan dengan reog dari Gejiwan lereng Merapi, Soreng dari Gejayan Merbabu, kudalumping, Ndayakan dari Dusun Petung, dan jathilan anak. Tak luput, pemukulan gong dilakukan dari perwakilan lima gunung ditambah Sean Fakelar, wakil Hotel Aman Jiwo, mitra penyelenggaraan acara itu.

Saat malam tiba, suasana dusun tambah ramai. Lampu-lampu sentir dengan balutan daun jerami mewarnai jalanan dusun Petung. Malam tambah eksotik. Warga masih antusias mengikuti tontonan gratis itu. Agenda malam dibuka dengan tabuhan kendang dari komunitas kentrungan asal Surabaya. Berlanjut dengan kudalumping anak, wayang wong dan wayang menak dari Tutup Ngisor.

Wayang dimainkan dengan bahasa Inggris. Karena baru pertama kalinya tampil di depan beberapa turis asing, tampilan menjadi kocak dan suasana jadi ‘ger-geran’ (penuh nuansa kocak-red). Lalu, ada tarian kontemporer dari kelompok Waskito yang mengusung tajuk ‘Gua Garbaning Wanita.’ Tarian kontemporer ini dimainkan oleh satu penari dan 30 pemain musik. Menurut Waskito, tema ini memposisikan alam seperti seorang perempuan. Kehidupan pertama ada di dalam rahim perempuan. Rahim itulah alam pertama yang ditinggali manusia. “Memang, semangat perempuan itu luar biasa,” katanya.

Acara masih berlanjut dengan truntung dan Lengger dari Dusun Warangan dan ditutup dengan ketoprak lesung dari Dusun Petung.Festival yang padat acara itu dikuti berbagai kelompok, warga dari beragam latar belakang. Semua orang tumpah ruah dalam kegembiraan bersama. Dari pantuan, banyak dari komunitas budaya itu berasal dari umat Gereja yang bercampur dengan umat lain untuk bersama melestarikan budaya. Tampak Romo Kirdjito Pr, pastor Paroki Sumber dari lereng Merapi datang menyambangi. Semua warga tampak menikmati acara bersama itu. Tak peduli dengan isu penentangan pluralisme yang lagi hangat diperbincangkan.

read more...

Sumpang Binangae di Kala Senja…

Pantai Sumpang Binangae di sore hari tampil menawan. Sinar matahari berwarna jingga keemasan memantul jauh dari ufuk Barat. Menjelajah jauh di hamparan lautan Makassar dan menimpa serombongan orangmuda yang duduk-duduk di tanggul di tepi pantai menciptakan siluet. Sementara itu, angin pantai pelan-pelan menyapu wajah kami. Bau pasir pun menusuk hidung dan membangkitkan jiwa untuk melepas segala kepenatan di sore itu.

Batas cakrawala masih tampak tegas. Memanjang dan hilang di telan bayangan gundukan pulau di sudut-sudut pantai. Puluhan kapal jenis bagang berpencar memenuhi pemandangan lepas pantai. Kapal bagang merupakan kapal induk para nelayan untuk mencari ikan. Kapal ini ukurannya lumayan besar. Dari jauh, bentuknya seperti laba-laba, khas dengan jaring-jaringnya. Kapal yang terbuat dari bahan baku kayu ini dilengkapi dengan tali temali kuat. Bagang menjadi andalan para nelayan yang berdomisili di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Biasanya, kapal-kapal ini melaut diiringi dengan kapal-kapal yang lebih kecil dan memanjang.

Tampak pula beberapa nelayan sedang bergerak menuju laut. Suara kapal motor terdengar jelas dan perlahan hilang menjauh. Di ufuk, tampak gundukan pulau Pannikiang yang juga menjadi alternatif objek w isata di Barru. Mega-mega lembut bergerak pelan di langit yang sudah menjadi kemerah-merahan. Rombongan burung-burung pantai dengan formasi ujung anak panah itu terbang pelan nun jauh di langit. Sebuah simbol hidup yang benar-benar merdeka. Burung Lepa-lepa itu pun menambah pemandangan di langit sore itu tambah cantik.

isata di Barru. Mega-mega lembut bergerak pelan di langit yang sudah menjadi kemerah-merahan. Rombongan burung-burung pantai dengan formasi ujung anak panah itu terbang pelan nun jauh di langit. Sebuah simbol hidup yang benar-benar merdeka. Burung Lepa-lepa itu pun menambah pemandangan di langit sore itu tambah cantik.

Pemandangan di tepi pantai tidak kalah eksentrik. Bibir pantai yang diberi tanggul dengan beberapa undakan menjadi tempat yang mengasyikkan untuk bercengkerama di sore hari. Banyak orangmuda dan tua duduk-duduk hanya untuk menikmati sore, bersua dengan kerabat, sambil melepas kepergian Sang Mentari yang tak lama lagi beringsut ke samudera Barat. Ada pula beberapa pasangan anakmuda yang mondar-mandir di jalanan tepi pantai menambah geliat hidup kamping nelayan itu di sore hari.

Beberapa menit lagi, sore akan segera berubah menjadi senja dan senja akan tenggelam dalam selimut malam. Sang Fajar tinggal lima sentimenter lagi untuk menyudahi hari itu. Oleh karena itu, kami tidak menyianyiakan kesempatan mengabadikan senja di Sumpang Binangae. Kamera digital segera dibuka dan beberapa shoot menangkap penggalan pantai dalam puluhan frame.

Kami sempat mengobrol dengan seorang lelaki tua yang duduk di tanggul sambil mengelus-elus jenggot putihnya yang tidak panjang. “Duduk duduk santai di sore hari di sini memang menyenangkan ya Pak,” tanya kami membuka perbincangan. “Iya, semenjak tanggul ini dibangun dan jalanan di tepi pantai diaspal, penduduk sini senang untuk duduk-duduk pada sore hari,” kata lelaki tua yang mengaku bernama Ahmad itu.

“Bapak seorang nelayan dan tidak melaut sekarang ini,” tanya kami. “Saya bukan nelayan. Anak saya yang suka pergi ke laut dengan kapal itu. Tapi, banyak nelayan yang meliburkan diri saat-saat ini karena lagi bulan purnama,” kata lelaki kelahiran Soppeng itu.

Kami terus menyusuri jalanan pantai dan tidak menyianyiakan senja itu. Kami seolah berpacu dengan waktu. Di deretan bibir sungai, ada juga beberapa bangku ditata rapi dengan dilengkapi dengan tandon plastik. Tempat untuk pasar kecil. Kami terus berjalan. Beberapa pedagang sudah menggelar jajanannya. Merapikan bangku-bangku tempat refreshing di malam hari. Ada nasi goreng, penjual mie kuah, ayam goreng, coto Makassar, dan sebagainya.

Sepuluh meter dari tempat para pedagang itu, ada sebuah tempat pelelangan ikan bernama TPI Sumpang. Bau amis segera menusuk hidung setelah kami masuk di kawasan becek tempat ikan-ikan dilelang itu. TPI dalam ukuran tidak begitu besar itu dikepung oleh sejumlah kios berderet rapi. Ada kios telepon, voucher, warung makanan, dan sebagainya. Wajah pasar nelayan di pinggir pantai.

Pukul enam lewat, gelap perlahan mulai menyergap pantai. Matahari baru saja amblas ke dalam samudra di horizon Barat. Menyisakan semburat jingga keemasan di langit. Kapal-kapal bagang sudah mulai menyalakan lampu-lampunya. Pendaran lampu bagang pun mulai menghiasai pantai yang mulai gelap.

Sebelum hengkang dari pantai, kami bertemu dengan seorang nelayan. Namanya Muhamad Nur, 36 tahun. Lelaki kelahiran Palopo ini mengaku sudah 20 tahun menjadi nelayan di Barru. “Bapak Nur tidak melaut sekarang,” tanya kami sambil menunjuk sebuah perahu motor yang bertolak dari pantai. “Tidak, kami melaut tiga hari lagi,” katanya.

Nur biasanya menggunakan perahu bagang untuk melaut. Meski belum mempunyai perahu sendiri, ia bersama 13 temannya melaut dalam satu perahu mirip laba-laba itu. “Sekarang, agak susah cari ikan. Jumlah ikan sepertinya berkurang. Tidak seperti tahun-tahun lalu yang banyak ikannya. Banyak nelayan yang rugi karena hasil tangkapnya tidak sesuai harapan,” kata bapak anak dua ini.

Nur dan kawan-kawannya memulai bertolak dari pantai pukul lima sore dan pulang pukul lima pagi. Tapi, biasanya bisa pula sampai berhari-hari. Tergantung hasil tangkapan, ketersediaan bahan bakar, maupun kesepakatan anggota kapal. Setelah melihat kondisi air laut, pukul 10 malam, mereka memutar jaring. “Dua atau tiga jam kita tarik. Biasanya untuk memutar dan mengangkat jaring ini kami lakukan bersepuluh,” kata Nur.

Lautan menjadi tantangan tersendiri bagi nelayan. “Tantangannya, musim Timur begini biasanya angin tidak begitu besar. Curah hujan pun berkurang. Pasa masa-masa ini, kami biasanya melaut. Kalau banyak angin dan hujan, kami tidak melaut. Saya memilih pulang ke kampung halaman di Palopo. Ini terjadi pada akhir dan awal tahun. Bulan keempat, kami sudah kembali ke sini,” imbuh Nur.

Kurangnya hasil tangkapan menjadi keprihatinan Nur sendiri sebagai nelayan. Apalagi hasil tangkapan itu untuk menghidupkan asap dapur keluarga dan menyekolahkan dua anaknya yang duduk di Sekolah Dasar dan satunya masih berumur tiga tahun itu.

“Untungnya tidak tentu tergantung hasil tangkapan. Rata-rata Rp 500 ribu per malam. Ini masih dibagi untuk 13 orang. Biasanya kalau dapat 10 juta kita bagi dua menjadi lima juta. Lima juta untuk orangnya bagan dan lima juta untuk anggota. Lima juta dibagi menjadi 14 anak dan masing-masing orang bisa mendapatkan Rp 300 ribu per bulan,” kata Nur sambil sesekali melempar pandangan jauh ke laut.

Pantai sudah gelap. Malam sudah mulai menyempurnakan dirinya. Di kejauhan gemerlap lampu-lampu kapal bagang menghiasai lautan. Terpantul pelan bersama gelombang yang menimbulkan riak dan suara ombak pantai yang khas. Lampu-lampu berkekuatan 250 watt dan berjumlah 70 buah di setiap kapal bagang itu seakan berlomba dengan bintang-bintang yang sudah mulai bertaburan di angkasa. Pertanda sudah malam...